Als Oppositioneller war Michael Sata einer der schärfsten Kritiker der einflussreichen chinesischen Investoren in Sambia. Seit er die Präsidentschaft übernahm, geht er auf Kuschelkurs.

Bruno Mpansa ist begeistert. Dem Lehrer, der kurz vor seiner Pensionierung steht, bereitet es eine große Freude, wenn er Fremden seine Stadt zeigen kann: Kitwe, Zentrum des Kupfergürtels, im Norden von Sambia. „Sie hätten vor zehn Jahren hierher kommen müssen. Es war schrecklich, alles heruntergekommen, kein sauberes Trinkwasser, überall Müll und verzweifelte Menschen, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Und heute? Schauen Sie selbst!“

Tatsächlich ist Kitwe eine ausgesprochen lebendige Stadt. Der zentrale Chisokone-Markt beeindruckt durch sein Angebot an Gemüse, Obst und Lebensmitteln, der Obote-Markt zieht alle an, die an Kunsthandwerk interessiert sind. Internationale Hotels und Bankgebäude sind offensichtlich Neubauten, und bald wird es auch mehrere große Einkaufszentren geben, die denen in der Hauptstadt Lusaka nicht nachstehen. Zu den gut betuchten KundInnen zählen auffällig viele ChinesInnen und InderInnen.

Im neuen Kitwe ist für Bescheidenheit kein Platz. Die Stadt ist offensichtlich wieder zu Geld gekommen und das zeigt sie deutlich. Da mutet eine eindrucksvolle Kiefern-Allee, die vom Staatsgründer Kenneth Kaunda in den 1960er Jahren angelegt wurde, wie ein romantisches Relikt aus der Vergangenheit an.

Es sind große Kupfervorkommen, die das Schicksal Kitwes – und des ganzen Landstrichs – bestimmen. Bis vor zwanzig Jahren lag der Kupferabbau allein in staatlicher Hand, und die Regierung ging mit ihrem Reichtum durchaus verantwortungsvoll um. Sie investierte die Erlöse auch in Gesundheitsprojekte und Schulen. Fallende Preise auf dem Weltmarkt führten jedoch zu einem dramatischen Rückgang der Einnahmen. Kitwe bekam das besonders zu spüren. Die Menschen in der zuvor verwöhnten Stadt mussten von dem leben, was sie selbst anbauten.

1991 erzwang die Weltbank eine Privatisierung des Kupferabbaus, was dramatische Veränderungen auslöste. Ausländische Firmen entdeckten den Reichtum des Landes und kauften sich ein. Vor allem drei Länder taten sich hervor: China, Indien und der Libanon. Unter ihnen sind die chinesischen Investoren die aktivsten – und die umstrittensten.

300 chinesische Firmen haben insgesamt etwa zwei Mrd. US-Dollar in Sambia investiert; davon geht über die Hälfte auf das Konto von NFCA (Non-Ferrous Company Africa), die zum Staatsunternehmen CNMC (China Nonferrous Metal Mining) gehört. 1998 kaufte NFCA die einheimische Firma Chambishi für 80 Mio. Dollar, heute wird der Marktwert mit 200 Mio. Dollar beziffert.

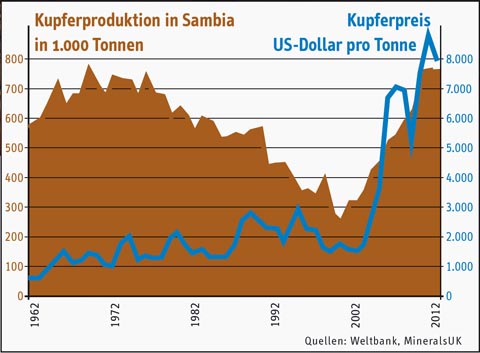

Die Kupferproduktion des Landes stieg nach offiziellen Angaben zuletzt auf rund 800.000 Tonnen pro Jahr. Damit ist Sambia der viertgrößte Kupfererzeuger der Welt und der größte in Afrika. Der Kupfer-Export macht drei Viertel der sambischen Exporterlöse aus und gibt knapp 40.000 Menschen Arbeit. Laut sambischen Wirtschaftsexpertinnen und -experten geht der größte Teil des Kupfers dabei direkt oder indirekt nach China.

In den vergangenen Jahren mehrten sich die Berichte über Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern in chinesischen Betrieben. Es kam immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen ArbeiterInnen und ihren chinesischen Vorgesetzten.

2011 war die Lage eskaliert. Ein Sprecher von NFCA im Rückblick: „Wir waren auf das Schlimmste vorbereitet, nämlich des Landes verwiesen zu werden. Damit wäre alles verloren gewesen, was wir in den Jahren zuvor investiert hatten.“

Was war geschehen? Am 22. September 2011 standen Wahlen an. Oppositionsführer Michael Sata profilierte sich und seine Partei, die Patriotic Front, im Wahlkampf mit einer Kampagne, die sich gegen die chinesischen und indischen Investoren wandte. Immer wieder versicherte er, im Falle eines Wahlsieges die ausländischen Firmen des Landes zu verweisen. Diese Kampagne war äußerst populär. Und sie motivierte die NFCA-Arbeiterinnen und Arbeiter zu einem vierwöchigen Streik, dem längsten in der Geschichte des Kupferabbaus. Sie verlangten eine Lohnerhöhung von umgerechnet knapp 20 Prozent sowie deutlich bessere Arbeitsbedingungen. „Wenn wir dem nachgegeben hätten, wären unsere Arbeiter die bestbezahlten in der gesamten sambischen Industrieproduktion gewesen“, erklärte ein NFCA-Sprecher, noch im Nachhinein mit großem Unverständnis.

Im Vorfeld der Wahlen 2011 hatte Sata darüber hinaus versprochen, mit harter Hand gegen die weit verbreitete Korruption vorzugehen. Denn damals wie heute profitieren nicht alle Menschen vom Kupferabbau: In den Lebensbedingungen der Kupferarbeiterinnen und -arbeiter und ihrer Familien schlägt sich der Reichtum, den sie dem Land bescheren, nicht nieder. In der Umgebung der Minen stehen endlose Reihen von behelfsmäßig errichteten Wellblechhütten. Die meisten Straßen der Region sind nicht geteert. Während der Regenzeit verwandeln sie sich in Schlammfelder. Die Abraumhalden der Kupfer-Minen reichen bis in die Vororte von Kitwe und passen nicht zu dem Bild der prosperierenden Stadt.

Noch schlimmere Umweltprobleme hat die Stadt Kabwe, die den Kupfergürtel im Süden begrenzt: Die in unmittelbarer Nähe gelegene Broken-Hill-Mine wurde inzwischen geschlossen. Die nicht entsorgten Schwermetalle, Folgen des Abbaus, fließen ungehindert in das Grundwasser. Sie haben Kabwe zu einer der zehn am meisten verseuchten Städte weltweit gemacht.

2011 wurde Michael Sata neuer Präsident Sambias. Und all diese Probleme waren nach der Wahl scheinbar rasch vergessen. Kurz nachher lud Sata 100 Repräsentantinnen und Repräsentanten der chinesischen Unternehmen zu einem Abendessen in die sambische Hauptstadt Lusaka ein. Dort versicherte er ihnen „Meine lieben chinesischen Schwestern und Brüder. Sambia heißt Sie willkommen, denn wir sind Freunde auch in schwierigen Zeiten.“

Damit war die Richtung vorgegeben, und bis heute versichern RegierungsvertreterInnen eifrig, die Kooperation mit den chinesischen Partnern sei „zum beiderseitigen Vorteil“. Die Kritik von offizieller Seite an den chinesischen Investoren im Land ist verstummt.

Da die Kupferpreise auf dem Weltmarkt anhaltend hoch sind, verfügt Sambia über gute Voraussetzungen für allgemeinen Wohlstand. Beim Index für menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen (HDI-Index), der neben der Ernährung auch die Gesundheit und Ausbildung berücksichtigt, steht das Land allerdings nur an 163. Stelle, von 187 erfassten Staaten.

Besonders schwierig ist die Lage im Süden des Landes, zwischen den Victoriafällen und der Hauptstadt Lusaka: Großflächige Abholzungen erlauben einen weiten Blick auf die Savanne, ihre Folgen sind fatal. Sambia ist eines der Länder Afrikas, die am schnellsten entwaldet werden. 300.000 Hektar fallen pro Jahr dem Kahlschlag zum Opfer. Das meiste wird zu Holzkohle verarbeitet, dem wichtigsten Brennmaterial in einem Land, in dem kaum ein Drittel der Haushalte über Strom verfügt.

Hier im Süden ist vom Reichtum durch Kupfer nichts zu spüren. Ein Teufelskreis aus mangelnder Bildung, Perspektivlosigkeit und grassierenden HIV/AIDS-Infektionen bestimmt den Alltag.

Im ohnehin stark von AIDS betroffenen südlichen Afrika gehört Sambia zu den Problem-Staaten, was auch zum schlechten HDI-Wert beiträgt. Seit 1990 ist die Lebenserwartung durch die HIV-Infektionen von 60 auf 38 Jahre gefallen, die Zahl der AIDS-Waisen nähert sich der Eine-Million-Marke – bei einer Bevölkerung von rund 14 Millionen Menschen. Das Geld aus dem Kupfergürtel könnte Abhilfe schaffen, doch der Süden und der Norden scheinen unterschiedliche Welten zu sein.

Der von Präsident Sata angekündigte Kampf gegen die Korruption zeigt zweifelhafte Erfolge. Unter dem Vorwand, Vorteilsnahme und Bestechlichkeit zu verhindern, setzte er mehrere Richter ab. Allerdings waren das jene, die ihm gegenüber eine kritische Haltung eingenommen hatten. Zudem besetzte er wichtige Stellen im Staat mit nahen Verwandten.

Die Medien werden durch den Druck auf Anzeigenkunden eingeschüchtert. Und diese Strategie funktioniert: Die wenigen unabhängigen Zeitungen verzeichnen einen schmerzhaften Rückgang an Anzeigen und damit an wichtigen Einnahmen.

Über die Hintergründe für den Kurswechsel gegenüber den chinesischen Investoren wird nicht geschrieben. Niemand wagt es, das „heiße Eisen“ anzufassen. Ende 2012 hat die Anti-Korruptions-Organisation „Global Financial Integrity“ Erschreckendes aufgedeckt: Innerhalb von zehn Jahren wurden umgerechnet über sechs Milliarden Euro aus Sambia geschafft und in Steueroasen investiert. Dabei soll es sich vor allem um Erlöse aus den Kupferminen handeln. Auch wenn dieser Skandal nicht direkt Präsident Sata anzulasten ist – eine Trendwende sieht anders aus.

Klemens Ludwig ist Autor und Journalist und lebt in Tübingen. Er ist langjähriger Mitarbeiter der Gesellschaft für bedrohte Völker.